【会津嶺 2024年10月号】 正之と神社

慶徳稲荷神社と世界複合遺産 その5

寛永二十年八月八日(西暦1643年9月20日)午刻に、保科正之は初めて会津若松城」(鶴ヶ城)に入ったと、「会津旧事雑考巻之九」にはある。伝承では、その前に大塚山古墳近くの一箕(いっき)山八幡神社に立ち寄っている。そこに八幡神社があれば、徳川将軍家の始祖は、「源(みなもと)朝臣」だから氏神「八幡(やはた)神」に詣でるのは至極当たり前のことにはなる。

同時期に彼が、その八幡神を氏神とする八幡(はちまん)太郎義家(石清

水八幡宮で元服)が伏見稲荷から勧請した慶徳稲荷神社を訪れていたことは、本誌7月号で述べた。しかし会津藩家世實紀には新編会津風土記同様に、そのことは記録されていない。 神社明細帳(明治十一年記)には、「寛永

二十癸未年旧藩主保科氏当地に封ぜられて入国以来深く崇敬あ神供田を寄付し又狼藉殺生諸木伐採の禁札を掲示し永く祈「願所となす」とあり、毎年四月九日に「清明祭」 を行わしめたともあるが、この先祖供養の祭事は、今では沖縄の「シーミー祭」がよく知られている。 この清明祭は、熊野神社の行事とも関わってくる。 諏訪大社の主祭神に関わるものだ。 会津領内では4カ所で行われたとされ、また1カ所の寺院や神社に田畑を寄進してもいる。この時、高遠保科氏の菩提寺建福寺の会津建立も決められている(現会津若松市建福寺前)。

ただ彼の事績ばかりに目が行くと、大事な「個人情報」を見落とすことになる。まさにアイデンテティ(ひととなり)を失うに等しい。

実父徳川秀忠とのことだ。彼は我が子正之を実子として公に認めたことはなかったし、19歳(1629年)になって初めて自分への目通りを許し、そこでも互いに親子として名乗り合うことはなく、1632年に没してしまう。それから、十一年後の会津入府の時に正之はここ 「慶徳」において、とんでもな場面に遭遇する。

亡き父秀忠の、我が子への思いの深さに出会ったのだ。それは、天海僧

正と、もう一人の「鈴木(穂積)」の仕業 (深謀遠慮)によって実現した親子対面といって良い。

慶徳稲荷神社の宮司穂積氏の始祖は、紀州熊野の藤白鈴木の始祖基行。姓は「穂積」だが、その名とたった一字違いの「鈴木蔵人元行」が、始祖から五代ほど隔てて、義家より前に会津入りしている。そして、驚くことにこの鈴木(=穂積)は、まさに始祖を同じくする、秀忠の三河以来の優秀な側用人(ブレーン)鈴木重之(しげゆき)に繋がっている。 従又(こじゅう)は小十人 (セクレタリー)であり祐筆(代筆)まで務めている。まさに「片腕」と言っていい。おそらくは、兄家光にはでなくこの重之に正之の行末について託され

ていたものはあったろう。

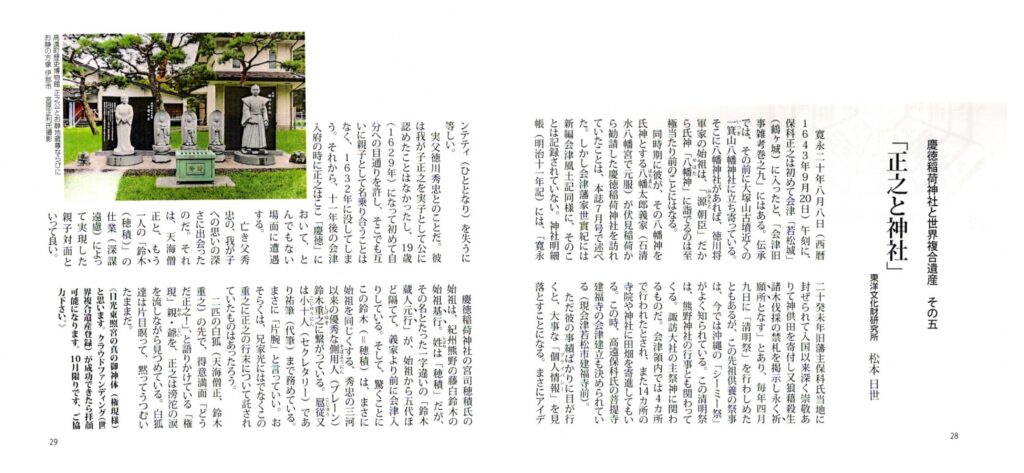

二匹の白狐 (天海僧正、鈴木重之)の先で、得意満面「どうだ正之!」と語りかけている「権現」親・爺を、 正之は滂沱の涙を流しながら見つめている。白狐達は片目瞑って、黙ってうつむいたままだ。

東洋文化財研究所 松本 日世